-

「泥濘」

¥16,000

作家名 広瀬里美 サイズ H 180mm W 140mm D 220mm 4月企画展示 広瀬里美 個展「素晴らしくくだらない」展示作品 4月28日まで店舗で直接購入可能です。 発送は4月28日以降となります。 発送後の返品不可。

MORE -

「端くれ」

¥8,000

作家名 広瀬里美 サイズ H 225mm W 100mm×100mm 4月企画展示 広瀬里美 個展「素晴らしくくだらない」展示作品 4月28日まで店舗で直接購入可能です。 発送は4月28日以降となります。 発送後の返品不可。

MORE -

「素晴らしくくだらない」

¥80,000

作家名 広瀬里美 サイズ H 370mm W 300mm D 50mm 4月企画展示 広瀬里美 個展「素晴らしくくだらない」展示作品 4月28日まで店舗で直接購入可能です。 発送は4月28日以降となります。 発送後の返品不可。

MORE -

「母胎」

¥20,000

作家名 広瀬里美 サイズ H 400mm W 200mm D 200mm 4月企画展示 広瀬里美 個展「素晴らしくくだらない」展示作品 4月28日まで店舗で直接購入可能です。 発送は4月28日以降となります。 発送後の返品不可。

MORE -

「カモミールをどうぞ」原画

¥9,240

作家名 さいとうあかり サイズ H 130mm W 175mm D 15mm 店舗で直接購入可能です。 発送後の返品不可。

MORE -

「キセキレイとヒメジョン」

¥10,560

作家名 さいとうあかり サイズ H 130mm W 175mm D 15mm 店舗で直接購入可能です。 発送後の返品不可。

MORE -

「カランディーバと小鳥」原画

¥10,560

作家名 さいとうあかり サイズ H 175mm W 130mm D 15mm 店舗で直接購入可能です。 発送後の返品不可

MORE -

「白黒」

¥24,000

作家名 すなまみれ サイズ H 246mm W 198mm D 32mm 1月宮澤明日香、すなまみれ二人展 「遭遇」展 展示作品。 店舗で直接購入可能です。 発送後の返品不可。

MORE -

「1月の雨は2月の花を咲かせる」

¥24,000

作家名 すなまみれ サイズ H 246mm W 198mm D 20mm 1月宮澤明日香、すなまみれ二人展 「遭遇」展 展示作品。 店舗で購入可能です。 発送後の返品不可。

MORE -

「土精」

¥13,000

作家名 広瀬里美 サイズ H 245mm 110mm×110mm 店舗で直接購入可能です。 発送後の返品不可

MORE -

「like a human」

¥2,000

作家名 fujiha サイズ H 92mm W 92mm D 13mm 店舗で直接購入可能です。 発送後の返品不可

MORE -

「Hide and Seek」

¥44,000

作家名 鳴河まゆ サイズ H 530mm W 730mm D 30mm 企画展示「月下のチューベローズ」展示作品。 ご注文から2週間ほどで発送いたします。 発送後の返品不可。

MORE -

「the man is the moon」

¥21,600

作家名 吉田みずほ サイズ H 335mm W 250mm D 15mm 企画展示「月下のチューベローズ」展示作品 ご注文から2週間ほどで発送いたします。 発送後の返品不可。

MORE -

「おかえり。」

¥50,000

作家名 曽根絵里子 店舗で直接購入可能です。 発送後の返品不可。

MORE -

「mirror Ⅰ」

¥36,000

作家名 小島睦生 サイズ H 235mm W 235mm D 10mm 企画展「Microcosm morphologyー彫刻家の自画像と彫刻作品ー」展示作品。 3月27日まで店舗で購入可能です。発送は27日以降となります。 発送後の返品不可。梱包料として1000円いただきます。実際の送料は着払いとなりますのでご了承ください。

MORE -

「ユニコーン」

¥10,000

作家名 TATSUMA サイズ H 90mm W 80mm D 65mm 店舗で直接購入可能です。

MORE -

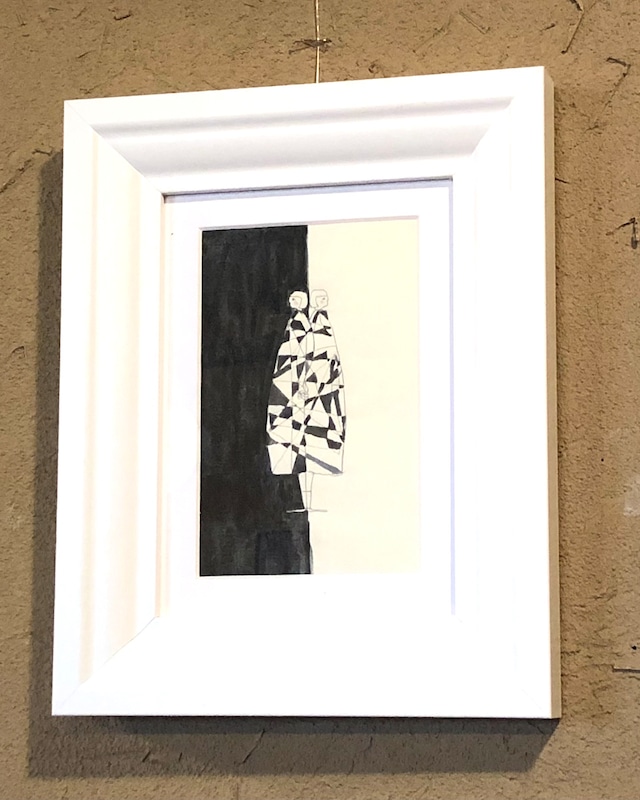

「対」

¥18,000

作家名 吉田みずほ サイズ H 210mm W 161mm D 15mm 店舗で直接購入可能です。 発送後の返品不可。

MORE -

「アマリリス」

¥3,800

作家名 岡田斉子 サイズ H 217mm W 170mm D 16mm 店舗で直接購入可能です。 発送後の返品不可。

MORE -

「ミルク」

¥19,800

作家名 金子 まき サイズ H180mm W 140mm D 20mm キャンバス 金子牧 個展 展示作品 9月26日まで店舗で直接購入可能です。 (発送後の返品不可)

MORE -

「白い夢」

¥30,000

作家名 大迫璃子 サイズ H 180mm W 140mm D 50mm (半立体作品) 作家個展 展示作品。8月1日まで店舗で直接購入可能です。

MORE -

「夜の雫に交えず」

¥66,000

作家名 升方允子 サイズ 約 H 84mm W 100mm 100mm ガラス 店舗で直接購入可能です。

MORE -

「Two Pear」

¥20,000

作家名 繁野道恵 サイズ H 140mm W 180mm D 18mm 油彩 店舗で直接購入可能です。

MORE -

「サラマンダー」

¥60,000

作家名 岡田 杏 サイズ 台座含め300mm×300mm 高さ60mm 陶器 店舗で直接購入可能です。

MORE -

「飴缶」

¥44,000

作家名 高木有規 サイズ H 140mm W 150mm D 130mm (土台含む) 店舗で直接購入可能です。

MORE